Tissage à cartes

Modérateur : L'équipe des gentils modos

- cassetrogne

- Messages : 4400

- Enregistré le : lun. mai 17, 2004 11:00 pm

- Localisation : Villebon/Yvette

- Contact :

D'un autre côté, il s'agit quand même du tissage à cartes ...

Cassetrogne, Ménestrier aux Coquillards de Villon

http://www.coquillards-de-villon.com

http://coquillards.leforum.eu

Si sibi pilosus est, legitimus !

http://www.coquillards-de-villon.com

http://coquillards.leforum.eu

Si sibi pilosus est, legitimus !

Exactement du même côté, il s'agit probablement d'une traduction, d'une interprétation ou d'une déformation pour coller à notre vocabulaire moderne...

A tel point que l'on trouve indifféremment les désignations "tissage à carte" ou "tissage aux cartons", voire "tissage aux plaquettes"....

Quelque chose me dit que le mode de tissage en question est bien antérieur à l'existence du matériau "carton" en Europe

* cherche Yrwanel partout *

Yrwanel ? Qu'en disent tes archives et ta pratique ?

A tel point que l'on trouve indifféremment les désignations "tissage à carte" ou "tissage aux cartons", voire "tissage aux plaquettes"....

Quelque chose me dit que le mode de tissage en question est bien antérieur à l'existence du matériau "carton" en Europe

* cherche Yrwanel partout *

Yrwanel ? Qu'en disent tes archives et ta pratique ?

<span style="color: #0000ff;">Mediaephile </span><a href="http://mediaephile.com" target="_blank">http://mediaephile.com </a> Si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. S.Guitry

- perlinelatisserande

- Messages : 2448

- Enregistré le : mer. janv. 05, 2005 12:00 am

- Localisation : Paraguay

- Contact :

Tablet weaving, card weaving

Tissage aux tablettes, tissage aux plaquettes, tissage aux cartes, tissage aux cartons

Brettchen woven ...

pour les cartes ajouer voici un article:

par contre pour apprendre la technique le mieux c'zst de pratiquer

thomas

sinon nous les notres de carton pour tisser sont en hêtreBRÈVE HISTOIRE DES CARTES A JOUER

par Thierry Depaulis

Qui ne s'est demandé d'où venaient les cartes à jouer ? Qui n'a été intrigué par l'existence de noms sur les rois, les dames et les valets ? Ces questions, voilà près de trois siècles que les historiens se les posent. Le père Ménestrier, le premier d'entre eux, ébauchait en 1704 les grandes lignes : les cartes à jouer ne sont pas attestées en Europe avant la fin du XIVe siècle. Depuis lors, on n'a guère fait de progrès spectaculaire. Là où le savant jésuite s'appuyait sur un compte - aujourd'hui disparu - de l'hôtel de Charles VI évoquant en 1392 l'achat de trois jeux de cartes à Jacquemin Gringonneur, nous pouvons avancer sans risque la date d'apparition des cartes d'une vingtaine d'années. Il est couramment admis aujourd'hui, en effet, que celle-ci se situe autour de 1370.

À partir des dernières décennies du XIVe siècle, le nouveau jeu se répand comme traînée de poudre. Déjà fixé dans sa forme à quatre couleurs, doté de trois figures (sans dame) et de cartes numérales dans chaque série, il est connu dès 1377 à Florence et dans la vallée du Rhin ; en 1379, il a déjà gagné le Brabant. Si la Catalogne a peut-être précédé ces dates de peu, le royaume de France s'inscrit quant à lui en retrait : ce n'est guère avant 1381 que nous trouvons une référence aux cartes.

La question de l'origine a beaucoup hanté les esprits, et les hypothèses ont foisonné. Écartant les fables habituelles qui font intervenir Marco Polo, les Croisés, la Cabbale ou les Bohémiens, sans oublier Jeanne d'Arc... (!), nos regards se portent vers l'Orient, mais proche : le monde mamelouk connaissaient les cartes au XIIIe siècle et le Musée Topkapi d'Istanbul conserve un magnifique jeu enluminé du XVe siècle, très proche des jeux italiens qui lui sont légèrement postérieurs. On en a déduit que les cartes mameloukes avaient été introduites en Europe d'abord en Italie, et plus particulièrement à Venise, ville alors entièrement tournée vers l'Orient. Les Mamelouks ne sont probablement pas les inventeurs des cartes qu'ils semblent tenir de plus loin à l'Est, de Perse sûrement et, au-delà, de Chine. Quoi qu'il en soit, le jeu de cartes avait pénétré de larges couches de la population européenne autour de 1400, laissant seulement de côté les îles britanniques, les pays scandinaves et le monde slave qui ne les reçurent qu'au milieu du XVe siècle.

Les cartes à jouer et la gravure sur bois

Mais comment répondre à l'énorme demande pour ce nouveau jeu de hasard ? Coïncidence heureuse, la xylographie faisait son apparition. Probablement destinée à ses débuts à l'impression sur étoffe, la gravure sur bois rencontra le papier à la fin du XIVe siècle. Elle rendait possible enfin la multiplication mécanique des images. On a beaucoup insisté depuis deux siècles sur cette concomitance, au point de voir parfois dans les cartes à jouer les premiers exemples de la gravure sur bois.

Il n'est pas impossible, toutefois, que l'usage de pochoirs - qu'on appelait alors "imprimures" - ait été la première réponse aux besoins du marché. N'oublions pas que ce sont des "peintres" qui exécutèrent les premières cartes à jouer. Or le terme est fort indistinct et désigne alors aussi bien un artiste enlumineur qu'un tâcheron chargé de peinturlurer un décor éphémère. Au vrai, les deux fonctions sont souvent accomplies par les mêmes hommes.

Quand la gravure sur bois se répandit, elle fut au début entre les mains de "tailleurs d'images" qui produisaient aussi bien des estampes religieuses que des cartes à jouer. Mais les métiers tendent à se spécialiser, et l'on voit vite apparaître des "tailleurs de moules de cartes"', autrement dit des graveurs de bois d'impression de cartes à jouer. On en signale dès les années 1430-1440 à Venise, à Nuremberg et à Lyon, trois villes où les arts graphiques sont en plein épanouissement. À ces techniciens de la gravure, il convient d'ajouter un nouveau métier: celui d'imprimeur de cartes à jouer ou "cartier".

Si la technique d'impression s'apparente à celle des images, où la gravure permet d'imprimer le trait en noir sur le papier, si la mise en couleur à l'aide de pochoirs est la même, la fabrication d'un jeu de cartes exige des étapes supplémentaires. Il est d'abord important de rappeler que l'on n'imprime pas les cartes individuellement mais en planches (de vingt, en général). La feuille imprimée, formant la face, est ensuite contrecollée sur deux épaisseurs de papier, l'une, légèrement brune nommée "étresse", qui est l'âme de la carte, l'autre constituant le dos, presque toujours laissé blanc. Voilà qui assure rigidité et solidité. Il faut encore passer les couleurs, en petit nombre, avec des pochoirs. Cette opération faite, on doit ensuite lisser le carton, ce qui se fait en savonnant les feuilles et en les ponçant avec une pierre dure enmanchée au bout d'une perche que repousse un "ressort" de bois. Le tout est alors découpé et assorti pour former des jeux. Les enveloppes sont pareillement imprimées. Inutile de dire que l'émergence de nouvelles techniques d'impression après 1800 ainsi que l'industrialisation ont totalement bouleversé ces modes de fabrication issus du Moyen Age et que l'Encyclopédie de Diderot et de d'Alembert décrit encore (voir l'article "Cartier" des planches).

Le métier de cartier ne pouvait être que florissant et, dès le milieu du XVe siècle, on voit se former des corporations : ainsi à Barcelone en 1465, à Toulouse en 1466. Lyon, curieusement, malgré un nombre impressionnant de cartiers, resta longtemps rétive à une telle organisation. La qualité et l'abondance de son papier, la situation géographique centrale de la France, sa démographie en pleine reconstitution expliquent certainement l'essor spectaculaire de la production de cartes à jouer dans ce pays. Mais il faut y ajouter les innovations graphiques qui permirent de limiter l'emploi de bois gravés aux seules figures - ou "têtes" : désormais, les "points", réduits à des symboles stylisés traités en à-plats noirs ou rouges, pouvaient être réalisés d'un seul coup de pochoir. Cette simplification des tâches, entraînant une notable réduction des coûts, permit aux cartiers français d'imposer leurs productions à l'ensemble de l'Europe.

Aux XVIe et XVIIe siècles, la France devint ainsi le "grenier à cartes de l'Europe". Ce fut essentiellement l'œuvre des deux principales cités marchandes du royaume, Rouen et Lyon. Grâce à ses débouchés maritimes, Rouen inonde la façade atlantique, de la Scandinavie au Portugal, en passant par les Pays-Bas, devenant en outre le fournisseur exclusif des îles britanniques, pendant que Lyon s'approprie le duché de Savoie et le nord de l'Italie, les cantons suisses, la Lorraine et une grande partie de l'Allemagne. Il en est resté des traces : ainsi les cartes utilisées actuellement en Lombardie et dans le Tessin suisse représentent-elles un avatar de l'ancien portrait de Lyon ; les Anglais et les Américains, et au-delà d'eux une grande partie de la planète, n'utilisent pas autre chose qu'un modèle né à Rouen au tout début du XVIe siècle !

Les cartes à jouer au secours des finances publiques

Les cartiers français sont alors au faîte d'une gloire dont les rois vont profiter. Le XVIe siècle voit en effet l'introduction de taxes sur les cartes à jouer. C'est Charles-Quint qui semble avoir eu cette idée le premier. Criblé de dette, régulièrement acculé à la banqueroute, l'empereur n'eut d'autres ressources que d'affermer à ses créanciers divers monopoles qu'il créait sur l'heure. Ainsi des cartes à jouer en Castille, qui furent fiscalisées à partir de 1543. L'exemple espagnol fut imité ensuite par le duc de Savoie Emmanuel-Philibert en 1579 et par le royaume de Naples en 1577. La France vint à son tour, par la volonté d'Henri III. En 1581, le dernier Valois décida d'ajouter les cartes à jouer aux "traites foraines", ce qui avait pour effet de taxer... un article d'exportation. L'erreur fut, semble-t-il comprise, puisque deux ans plus tard, en 1583, le roi revenait sur sa décision et choisissait de taxer la consommation intérieure. Les cartiers de Lyon et de Rouen protestèrent énergiquement, et les mesure prises, que les guerres de la Ligue ne facilitaient pas, furent abandonnées à partir de 1586.

L'édit et la déclaration d'Henri III n'en forment pas moins le point de départ d'une longue période de taxation. Remis en vigueur par Henri IV en 1605, l'impôt fut perçu par intermittence tout au long du XVIIe siècle. Abandonné en 1671, il fut rétabli par Louis XIV en 1701 dans des termes plus précis et plus efficaces. Suspendu sous la Régence, en 1719, réintroduit en 1745, l'impôt sur les cartes à jouer devait durer jusqu'à la Révolution qui l'abolit en 1791. La plupart des pays d'Europe avaient entre-temps adopté cet expédient fiscal : des États du Pape (1588) à la Russie (1817), en passant par le Portugal (1605) et le Danemark (1661), sans oublier l'Angleterre et les États italiens dés le début du XVIIe siècle. Les États allemands (Autriche, Hanovre, Saxe, Prusse, Bavière, etc.) suivent en masse au XVIII siècle.

La manne apportée par la taxe sur le jeux de cartes ne pouvait laisser insensible une République à court d'argent : l'impôt fut rétabli en France en l'an VI (1798) et perçu sans interruption jusqu'en ... 1945. En 1808, Napoléon avait décidé de mettre un terme à la diversité des portraits régionaux français (Lyon, Paris, Provence, Guyenne, Bourgogne, Auvergne, Languedoc, Dauphiné) et d'imposer un "moule uniforme", c'est-à-dire un même dessin "dans toute l'étendue de notre empire". Confié au peintre David, ce nouveau jeu de cartes fut rejeté par les joueurs que ses audaces graphiques gênaient. Il fallut attendre 1813, et deux autres essais, pour qu'un modèle définitif soit adopté : il s'agissait d'une réfection néo-classique du vieux "portrait de Paris". C'est peu ou prou, mis à double tête vers 1830, le type de cartes que l'on continue d'utiliser en France. Ce portrait officiel fut produit par l'Imprimerie impériale - devenue depuis nationale - qui livrait aux cartiers des feuilles de vingt-quatre figures en noir sur du papier filigrané. Il ne restait plus qu'à colorier, à contrecoller, à découper et à emballer. La méthode permettait de contrôler étroitement les quantités fabriquées et, partant, le produit de l'impôt.

Cette réglementation tatillonne ne fit que se renforcer au cours du XIXe siècle, introduisant en 1817 un as de trèfle spécial, lui aussi imprimé par l'administration, puis un timbre "humide" apposé sur cette même carte à partir de 1890. Les enveloppes devaient recevoir une bande de contrôle, de plus en plus surchargée d'inscrïptions réglementaires. Le gouvernement provisoire de la France mit un terme à tout cela en 1945, rendant ainsi aux fabricants français une liberté qu'ils ne connaissaient plus depuis près de deux siècles. Leurs confrères étrangers n'étaient pas mieux lotis, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou les États-Unis ayant maintenu longtemps un impôt sur les cartes à joueur, il est vrai, entouré de moins de précautions...

Les marques fiscales - timbres, légendes, paraphes, bandes de contrôle, etc. - sont aujourd'hui des repères utiles pour dater un jeu de cartes. Les collectionneurs et les historiens sont friands de ces signes parlants et riches d'informations, car l'importante production française a laissé des traces dans les archives et les musées. Déjà, au siècle dernier, les érudits locaux s'étaient penchés sur ce sujet aux multiples ramifications. Ces recherches, généralement publiées dans des revues d'histoire régionale, ont rendu possible l'ouvrage monumental d'Henri-René D'Allemagne, Les cartes à jouer du XIVe au XXe siècle, une "bible" justement admirée et indispensable, quoique aujourd'hui un peu dépassée sur certains points.

Depuis lors, les cartes à jouer ont donné lieu à de multiples recherches. portant sur l'évolution de leurs figures. sur les procédés de fabrication (particulièrement prolifiques au XIXe siècle), sur les manières de jouer ou sur les artisans qui les produisaient. Des musées thématiques sont nés, en Allemagne, en Belgique, en Espagne et aux États-Unis. La France a désormais le sien, sis à Issy-les-Moulineaux.

Bibliographie essentielle

* D'ALLEMAGNE, Henri-René. Les cartes à jouer du XIVe au XXe siècle. Paris, Hachette, 1906. 2 vol. Reprint : Bologne, Arnaldo Forni, 1975.

* HARGRAVE, Catherine Perry. A history of playing cards and a bibliography of cards and gaming. New York, 1930. Reprint : New York, Dover, 1966.

* HOFFMANN, Detlef. Le monde de la carte à jouer. Leipzig, 1972.

* VERAME, Jean. Les merveilleuses cartes à jouer du XIXe siècle. Paris, Nathan, 1989.

par contre pour apprendre la technique le mieux c'zst de pratiquer

thomas

Je serais volontiers intéressé par une démo ! J'essayerais de trouver un moment pour passer te voir ! [img]kator/smiley187.gif[/img]

"... Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme !"

<a href="http://www.loup.org/" target="_blank"><img src="http://www.loup.org/spip/IMG/png/jaime_loups.png" alt="http://www.loup.org/spip/IMG/png/jaime_loups.png" style="border:0" /></a>

<a href="http://www.loup.org/" target="_blank"><img src="http://www.loup.org/spip/IMG/png/jaime_loups.png" alt="http://www.loup.org/spip/IMG/png/jaime_loups.png" style="border:0" /></a>

- perlinelatisserande

- Messages : 2448

- Enregistré le : mer. janv. 05, 2005 12:00 am

- Localisation : Paraguay

- Contact :

Je serais sur le stand d'Yrwanel à heures fixes (pas tout le temps, je serais prise par le tournoi) pour démo de peignage, de filage et de tissage aux cartons

- melissandre

- Messages : 1547

- Enregistré le : jeu. févr. 02, 2006 12:00 am

- Localisation : magalas

Je ne sais pas si quelqu'un a dejà mit ce lien mais je trouve ce site très bien expliqué :

http://www.cottesdemailles.com/costumes ... oi=tissage

http://www.cottesdemailles.com/costumes ... oi=tissage

<a href="http://www.photomania.com/" target="_blank"><img src="http://images3.photomania.com/151648/1/rad0A790.jpg" alt="http://images3.photomania.com/151648/1/rad0A790.jpg" style="border:0" /></a> <img src="http://images3.photomania.com/215813/1/rad719CE.jpg" alt="http://images3.photomania.com/215813/1/rad719CE.jpg" style="border:0" /><img src="http://images3.photomania.com/215803/1/rad3DC94.jpg" alt="http://images3.photomania.com/215803/1/rad3DC94.jpg" style="border:0" />

-

gungnir_

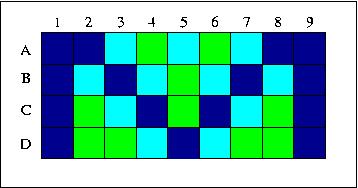

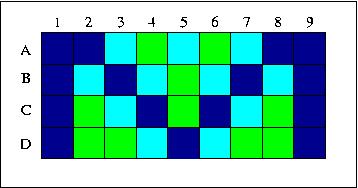

Ah OUAIS! Enfin des explications assez clair... C'est quand même super "abstrait" ce genre de shéma  (quoi que là il est bien fait on comprends...)

(quoi que là il est bien fait on comprends...)

Bon petite question!

Comment pose t on l'emtame du début de tissage?

J'ai mis les fils dans les tablettes. Toutes les tablettes sont montées et ficellées sur le métier...

Mais j'ai lu sur un site qu'il faut débuter avec un fil d'environ 10 com avant de commencer le tissage. Comment faire?

(quoi que là il est bien fait on comprends...)

(quoi que là il est bien fait on comprends...)Bon petite question!

Comment pose t on l'emtame du début de tissage?

J'ai mis les fils dans les tablettes. Toutes les tablettes sont montées et ficellées sur le métier...

Mais j'ai lu sur un site qu'il faut débuter avec un fil d'environ 10 com avant de commencer le tissage. Comment faire?

- perlinelatisserande

- Messages : 2448

- Enregistré le : mer. janv. 05, 2005 12:00 am

- Localisation : Paraguay

- Contact :

???pour commencer...

tu passe la navette et tu laisse dépasser ton fil d'environ 2 à 3 fois la largeur de ton galon... (c'est trés subjectif)

tu fait ton premier quart de tour, tu fait passer ta navette, et tu prend le fil que tu as laissé dépasser et tu le pass aussi (donc dans l'autre sens (je sais pas si je suis claire)

tu fait ton deuxième quart de tour, et tu refait pareil

et après tu travaille normallement

tu passe la navette et tu laisse dépasser ton fil d'environ 2 à 3 fois la largeur de ton galon... (c'est trés subjectif)

tu fait ton premier quart de tour, tu fait passer ta navette, et tu prend le fil que tu as laissé dépasser et tu le pass aussi (donc dans l'autre sens (je sais pas si je suis claire)

tu fait ton deuxième quart de tour, et tu refait pareil

et après tu travaille normallement