Version sans déco (pour l'instant ?)

Contexte : Fin XIème siècle, Souabe, haut statut (étonnant de ma part, je sais

Tunique en laine fine verte. Je préfère me tourner plus souvent vers des laines fines, parce que le tombé est bien meilleur que le tombé de la laine pour manteau utilisée pour en faire une tunique, et du coup, ben, on varie les effets.

Destinataire : grand et plutôt fin.

Patron de base : trapèze, manches trapèzes à gousset, et ajout d'un godet au niveau de la taille, à l'avant et à l'arrière (un peu plus bas dans les faits, mais les godets arrivent à la taille une fois la tunique blousée, parce que c'est comme ça que ça se porte. Donc, faut calculer avant l'insertion).

Emmanchures et manches : Après réflexion, je commence à revoir l'habitude qu'on a prise pour l'Empire des emmanchures situées systématiquement au niveau des biceps. C'est valable pour des patrons rectangles (relativement rares, à mon avis), et pour certaines carrures. Pour des individus de carrure fine, moyenne, ou juste un peu forte, on peut très bien se rapprocher des épaules. La carrure du destinataire est de 53cm d'épaule à épaule. La carrure de la tunique est de 60 cm. Emmanchure droite (les arrondies semblent se généraliser au XIIIème, malgré quelques possibilités plus anciennes (Moselund), mais dont la datation c14 est sujette à controverse (surtout que ça donne une fourchette d'un siècle, quoi...)

Manches évidemment longues (un peu plus, pour le blousé poignet). Les seules traces de manches courtes XIème sur tunique civile sont bien dans l'Empire romain germanique (UNE enluminure trouvée sur toutes les sources XIème consultées, toutes régions confondues), mais... c'est sur un berger, et vu que l'autre manche (ben oui, y en a 2. Etonnant...) n'a pas l'air courte, je me demande s'il ne s'agit pas d'une manche retroussée...

Goussets longs sur la manche placés en dessous, descendant sur une dizaine de cm sur le corps de la tunique.

Trapèze et corps de tunique Le corps de la tunique fait, comme dit plus haut, 60cm aux épaules. A la base, je me suis basée sur un lé de 80cm, ce qui paraît raisonnable. Avant et arrière offrent déjà 160cm d'amplitude. Les coutures avant arrière se font, pour un plus grand confort, légèrement décalées sur l'arrière (leçon tirée de st Louis... Bon, là, ça va déjà commencé à ergoter... On peut ou pas ? En tout cas, c'est plus agréable à porter... Je crois qu'à partir du moment où on s'est amusé à faire le corps en 2 morceaux, on a cherché à ce que ce soit un chouïa confortable...

Le col est rond, avec un petit amigaut.

La longueur est d'un peu plus de 120cm. C'est étudié pour arriver au dessus des genoux une fois blousé. Parce que les cuisses, on évite de les montrer, quand on est quelqu'un de bien, au XIème siècle !

Les godets, part ouane. (Non, c'est pas du Metallica).

Et c'est là qu'on rigole un peu...

On a donc 160cm d'amplitude. C'est franchement peu...

Fentes centrales ?

Euh... On a dit que c'est un haut statut. Les fentes centrales observées sur les sources d'époque (Bayeux, principalement) sont sur des personnages subalternes, messagers, archers, au mieux écuyers, peut-être. Bref, pas pour les personnages importants. En outre, si l'on se base sur la tenue que peut-être elle serait bonne pour cette époque mais on n'est pas sûr parce que le c14 ça donne une fourchette, et du coup, on a à boire et à manger mais qui est fendue et que pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que le gars, c'était loin d'être un pécore (oui, c'est un peu long), Moselund (ça va quand même plus vite...), on a quand même une belle quantité de tissu, et même un godet autour de la zone fendue.

Moselund

Ca tombe bien, on a une hauteur proche de celle que j'ai faite (124cm pour Moselund. J'ai pas mesuré exactement -pas bien!- la nouvelle, mais, c'est un peu plus de 120, normalement), pour une amplitude de 248, avec la fente ! Est-ce que ça voudrait dire que les 200, même avec fentes, c'est une aberration ? Big question...

Bref, j'ai finalement décidé en accord avec moi même de mettre des godets qui, une fois la tunique blousée, seront à la taille. J'aimais pas trop cette solution jusque là pour du Haut Moyen Age, mais, après réflexion, après avoir cogité sur le rapport forme générale du corps/godets qui vont bien avec, sur l'amplitude, et tout le bazar, si on a une forme de départ qui est un trapèze, il me paraît plus logique de placer les godets au centre au niveau de la taille plutôt que des les ajouter sur les côtés, et ce indépendamment de l'époque. C'est plus une question fonctionnelle qu'une question de mode.

Les godets, part toux AAaaaaaaaaaaaaaaatchoum !

Où l'on rigole encore plus

Y a un truc que j'aimais pas du tout dans les godets centraux, c'est leur "rigidité", qui me paraissait totalement incompatible avec le tombé Haut Moyen Age (et même plus tardif). Sur les sources iconographiques, on voit pas vraiment des tombés "en cloche" (sauf certaines oeuvres XIIème, certainement à jupe cousue). Et sur les sources archéos, quand elles sont relativement entières et debout, encore moins ! Au contraire, on constate que les godets ont plutôt tendance à "entrer" dans la masse de tissu (surtout les centraux...)

Exemples plus tardifs (XIV et XV) :

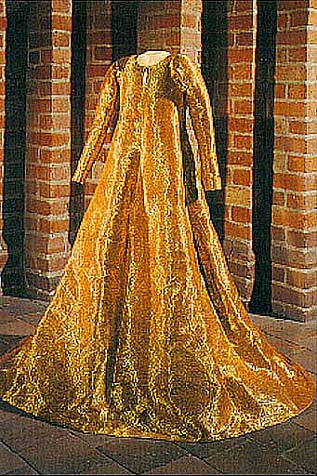

Surcot d'Anna (?), femme de Charles VI, Prague, morte en 1362.

Reconstitution de la robe d'or de Margaret de Danemark, vers 1400.

Dans les 2 cas, le godet central ne s'étale pas dans toute sa splendeur, mais se plie. Et pour cause : on remarque qu'il est fait de 2 demi-godets cousus en leur centre (ce qui est aussi le cas de St Louis). Les godets d'un seul tenant (centraux ou latéraux ! d'apparence triangulaire ou trapézoïdale) ne sont pas très courants dans les faits, et inexistants (ou presque, voir plus bas) en application : c'est à dire que l'on remarque que l'on y a fait une fausse couture centrale. Considérée comme purement esthétique (souci d'équilibre, tout ça... Marrant quand c'est fait sur des fringues où d'un côté on a les motifs la tête en haut, et de l'autre la tête en bas... Un truc m'échappe), il me semble que la fausse couture est en fait primordiale, car c'est cette couture qui donne le "premier" pli, celui qui va faciliter le "gobage" du godet par le corps du vêtement, surtout au centre.

Le hasard ayant voulu que je me retrouve avec un godet de deux pièces, et l'un d'une pièce, j'ai donc fait une fausse couture sur celui d'une pièce

Fausse couture du godet, au point avant (avec un petit point arrière de temps en temps, pour stabiliser). Il suffit de pincer un peu le centre, et de coudre sur toute la longueur.

Le godet ouvert... L'effet est similaire à celui d'un godet en 2 parties.

J'ai trouvé un cas (discuté) de godet central en 1 partie apparente. Il s'agit du fragment de robe en lin (une spécificité galloise soulignée dans les textes médiévaux. Information qui peut être intéressante

Et la couture centrale, on l'a depuis les méro (godet de Chelles, conservé au MAN)

Euh... En revanche, le truc que je n'ai jamais vu, ni en sources archéo, ni en sources iconographiques (faut pas confondre avec les dernières manifestations d'essais de dégradés d'après les originaux du Bas Empire chez les carolingiens... J'me comprends

Les godets, part tri (toi tu vas là, toi, tu vas là, et toi, tu te mets là...

Où l'on sombre dans l'hilarité la plus totale...

Y a un truc qui me chiffonne depuis un bout de temps en voyant les photos de pièces archéos avant le XIVème, posées bien à plat c'est qu'au niveau du sommet des godets latéraux, ça fait un scrabougna... C'est tout bombé.

Skjoldehamn (date... Euh, baissez-vous, y a des trucs qui volent... Entre l'an 1000 -c14 la plus basse- et... Plus tard). Scrabougnas au niveau des sommets des godets (aussi sur la couche en dessous). Les coutures ont, à ces endroits, disparu, c'est rapiécé... Bref, dur de juger, mais le scrabougna est toujours là. (La madame, ou le monsieur -on sait pô- qui portait ça faisait 155cm. Du coup, la fringue fait un peu plus de 100cm. Quand des gaillards de 180cm de haut, ou plus, justifient leur tunique à mi-cuisse ou bas des fesses avec Skjoldehamn, on a le droit de rigoler, vous croyez ?

On a les scrabougnas sur Moselund, sur Kragelund, sur des pièces espagnoles XIIIème, etc... etc... Ca disparait progressivement à partir du XIVème (je pense qu'il devait y en avoir sur certaines pièces Groenlandaises, mais pas sur toutes. Et sur les robes royales plus haut, on en a plus... La mode a changé... Le près du corps, tout ça, ça demande un autre tombé). Bref, ça a l'air, comme la couture centrale des godets, d'être une constante européenne en cas de godets d'apparence triangulaire.

L'origine du scrabougna est très simple... Sur certaines de ces pièces, relativement intactes, on a trouvé (avec certitude...) des plis au sommet du godet... Comme st Louis (qui, neuve, devait avoir aussi des scrabougnas...). Le scrabougna, c'est très certainement la marque d'un godet plissé. Qui est, en tout cas, omniprésent chez les Scandinaves (doit y avoir 5 tenues scandinaves avec des plis chez les francophones, il me semble... Cymralle en avait faite une, Hémiole aussi avait fait des plis sur sa Moselund, je crois bien... J'en ai vues aussi quelques unes chez des Russes, des Scandinaves...)

Et voilà ! En route pour l'opération scrabougnas !

Premier essai, comme une andouille, j'ai fait un beau triangle, j'ai tiré un fil... Ca a plissé, mais ça a pas fait le scrabougna. J'avais déjà testé, d'ailleurs. Ca donne un truc plat, qui ne correspond pas aux pièces archéos, et, si ça limite la masse de tissu, ça limite aussi la souplesse que donnerait le plissé, puisque les plis sont fixés... Ca sert à rien. Autant commencer le godet plus bas...

Je me dis que la forme, ça doit pas être un triangle, mais un trapèze (c'est vraiment de la haute voltige, ces recherches textiles). Et c'est marrant, parce que pendant que je cogitais là dessus, Oriabel en était arrivée à la même conclusion... (Et Cymralle aussi, avant nous

Le trapèze avec sa fausse couture, en entier.

Et on commence l'assemblage.

Le trapèze est inséré dans la fente. Le premier point se fait au centre.

Les plis ont été faits au fur et à mesure, et sont ainsi compris dans la couture du godet au corps du vêtement. Le point utilisé est un point arrière, permettant de bien fixer le pli. La forme rectangulaire de base donne un godet arrondi en son sommet, qu'on observe sur certaines pièces. Une forme plus biseauté devrait donner un résultat un peu plus pointu. A voir

La laine très fine s'effilochant, et la forme du sommet n'étant pas facile à ourleter, il est apparu nécessaire de recouvrir la partie plissée. La couture chinoise de St Louis se justifie donc pleinement. Comme je ne suis pas encore très à l'aise avec la couture chinoise, j'ai préféré ne pas prendre de risque et me contenter d'un biais, tout aussi protecteur.

Le biais achevé. Le reste est ourleté au point de surjet. Une couture chinoise aurait peut-être permis de mieux "aplatir" le sommet et de limiter le scrabougna.

Le godet avant (avec fausse couture) monté. En tapotant un peu sur le sommet, celui-ci entre dans la tunique. Un coup de fer devrait aider. Un pliage de la tunique en tenant compte de la forme particulière des godets, et en les rentrant, s'est montré assez efficace. Le fer et le temps aideront à obtenir la forme définitive.

Arrière, blousé. Le godet est un peu plus court que l'avant (il a perdu en étant coupé en trapèze...)

Blousé et avec fibule...

Et porté (sur un copain plus petit et plus fin que le destinataire...)

Comme prévu, on obtient, malgré le trapèze et l'ajout des godets, un tombé assez droit. La finesse de la laine donne une grande fluidité à la tunique.

Aux 160cm de départ se sont ajoutés 120cm grâce aux godets. Les 280 cm sont évidents lorsque la tunique est déployée, mais invisibles en position droite.

Et enfin en mouvement. Grand confort, aucune gêne...

Coutures visibles lin et coton (coton pour le godet. J'ai préféré prendre un fil plus fin, mais solide), coutures invisibles en coton (fil de coton avéré en Allemagne depuis le VIème siècle.

Points : point arrière, point avant, point de surjet.

Décorations envisagées : col, bas, poignets, brassards (vu l'origine géographique et le statut).

De préférence bandes de soie ou de lin fin.

Couleurs contrastantes d'une saturation à peu près équivalente... Jaune, ou rouge (c'est ce qui rendrait le mieux à mon avis).

Surtout pas un vert d'une autre nuance, le ton sur ton étant une faute de goût pour l'oeil médiéval.

Pas non plus de traces de bandes décoratives (brodées ou non) sur fond blanc, écru, ou gris.

J'ai donc choisi de mettre en pratique certaines choses vues sur des pièces archéos (de préférence) de différentes époques, et lieux, en essayant de voir ce qu'elles avaient en commun, et de les adapter à la période (XIème) et à la zone géographique (Empire Romain Germanique) souhaitées.

(pffff, il était long ce message !)