Toutes les sources sont les bienvenues.

Iconographiques ou textuelles.

A grandes assiettes ou à quatre quartiers...

Toutes époques confondues, pourvu que l'on reste bien ancrés dans le moyen âge, car le terme dérive bien après cette période !

Je commence moi-même par ce que l'on trouve dans le Littré !

Voilà la définition du célèbre dictionnaire de la langue française :

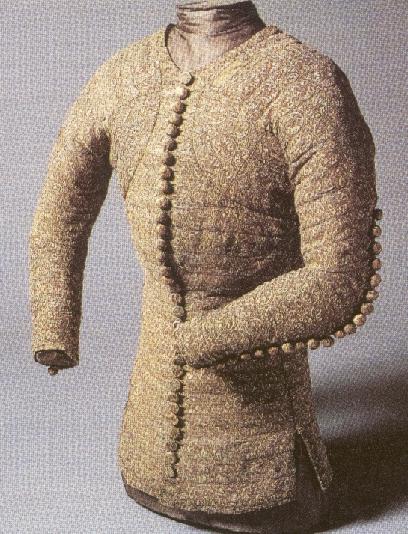

POURPOINT

(pour-poin ; le t ne se prononce pas et ne se lie pas ; au pluriel, l's se lie : des pourpoin-z élégants) s. m.

1°

Nom qu'on donnait autrefois à l'habit français qui a précédé les justeaucorps, et qui couvrait le corps depuis le cou jusqu'à la ceinture.

...

(coupes drastiques pour éviter d'encombrer le sujet avec des modes postérieures au moyen age !)

XIIIe s.

Qui lor veïst d'une part et d'autre haubiers roller.... pourpoins et quiries et escus enarmer, Chr. de Rains, p. 76.

Commentaire de Rolland : ne faudrait-il pas y entendre le mot "gambison" selon l'usage de cette apparition du mot "Pourpoins" ? C'est la théorie que je défends depuis toujours qu'il ne faut pas entendre "pourpoint", avant le milieu du XIVe, pour désigner un modèle de vêtement, mais bien le type de fabrication de ce dernier. Et qui nous ramène à la discussion ancienne sur le gambison, Oriabel !

XIVe s.

Pour la façon de certains pourpoints et joyaux qu'il fit faire pour le roy, pour son voyage de Saint-Omer, où le roy d'Angleterre devoit estre en personne, DE LABORDE, Émaux, p. 473.

XVe s.

Ma peine pers comme fait maint.... Je sens où mon pourpoint m'estraint, CH. D'ORL. Rondeau.

Il avoit si tres-grand haste de bien fournir son pourpoint [de manger], qu'il ne disoit mot, LOUIS XI, Nouv. LXXXIII.

...

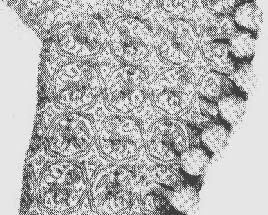

Part. passé pris substantivement de l'anc. verbe pourpoindre, de pour et poindre : poindre, piquer à travers (le pourpoint étant piqué, brodé) ; bourg. porpoint, prepoint ; provenç. perpong, perpoing, perponh ; espagn. perpunte.